舒婷是20世纪80年代初期颇具争议的朦胧诗派的领军人物,也是“最先得到‘主流诗界’有限度的承认,也最先获得出版诗集的机遇”的朦胧诗人,并借此成为向世界文坛展播新时期中国诗歌新声的先行者。迄今为止,舒婷作品已被翻译成近20国文字,堪称最具国际声望的中国当代诗人之一。关于舒婷作品的海外译介与评述,国内学界主要聚焦英语世界,对其在德语国家的译介接受尚无系统研究。事实上,舒婷在初露锋芒的80年代初既已获得梅儒佩(Rupprecht Mayer)、顾彬(Wolfgang Kubin)等一众德国著名汉学家的关注,被称为“中国少有的名扬世界的”“当代最负盛名的女作家之一”。据统计,舒婷自1969年正式出版发表了168首诗作,其中114首被译为德语,体量之大,比例之高,实属罕见。本文旨在爬梳分析舒婷作品在德语国家的译介史脉和研究概貌,以期为国内研究提供可资参考的域外视角。

舒婷在德国的译介始于1982年。慕尼黑汉学家梅儒佩编纂、出版的杂志《中国讯刊》(Chinablätter)第二期刊登其本人译自诗集《双桅船》中的4首诗,即《枫叶》《流水线》《一代人的呼声》和《墙》。1984年,梅儒佩再译7首,刊于《中国讯刊》第7期。是年,梅儒佩将上述11首舒婷早期诗歌裒集为诗集《墙垣之间:中国现代抒情诗》,由德国西蒙&马吉拉出版社(Verlag Simon & Magiera)出版。梅儒佩拒用“朦胧诗派”标签对诗人执一而论,指出“‘朦胧诗’是外行发明的文学术语,不过是指诗中并非所有意象和隐喻都可直接解译,部分需交由读者自行联想”。该德语诗集一经出版引发热烈反响,多位学者在报纸杂志、文学网站发表书评,其中不乏德国《南德意志报》、瑞士《新苏黎世报》等老牌媒体,评论内容将于下文详述。

1985年是舒婷德语译介具有里程碑意义的一年。德国著名汉学家、诗歌翻译家顾彬通过梅儒佩的译文与舒婷“相遇”,亲赴厦门鼓浪屿拜访,并撰文《朝着窗外的书桌:记与舒婷的会面》,详细记述了初次拜会舒婷的场景。1985年,应顾彬和德国学术交流中心(DAAD)邀请,舒婷同王蒙、北岛、张洁等15位中国作家赴西德参加“地平线国际艺术节”,舒婷与译者梅儒佩携手奉献了一场精彩绝伦的诗歌朗诵,据德国《南德意志报》记者雷吉娜·施塔(Regina Stetter)回忆,“舒婷本人朗诵的诗歌,是诗,亦是乐”,而梅儒佩“精确且富有诗意的翻译”使舒婷作品“在德语中更具生命力和表现力”。同年,由顾彬编撰出版的《太阳城札记:中国现代诗歌(1919—1984)》收录包括《祖国呵,我亲爱的祖国》《赠》和《相会》在内的12首舒婷诗作。德国著名文学杂志《季节女神》(die horen:Zeitschrift für Literatur,Kunst und Kritik)1985年发行中国特刊《牛鬼蛇神:二十世纪中国文学、艺术和政治文化》,以舒婷代表作《在诗歌的十字架上》作为专栏标题,刊载了包括舒婷诗6首在内的16首德译朦胧诗,直言“舒婷行之有效地将那个时代从意识形态禁锢中解脱出来的语言诉诸笔端”。同年,德国文学期刊《强音》(Akzente)亦推出中国文学特刊《用黑色的眼睛寻找光明:80年代的中国作家》,舒婷诗歌《也许?——答一位读者的寂寞》辑录在内,由特里尔大学汉学系教授卜松山(Karl-Heinz Pohl)翻译。短短一年内,舒婷的20余首早期诗歌陆续由多位德国知名汉学家译介,获得权威文学期刊的青睐,见证了舒婷诗歌在德国的首个译介高峰。

1986年,在争议和批评中搁笔三年的舒婷携诗集《会唱歌的鸢尾花》正式回归,未几,“鸢尾花”的歌声便传至遥遥欧陆。1988年,舒婷的第二部德语诗集由柏林新生出版社(Verlag Neues Leben)出版,共收录24首诗歌,其中16首选自《会唱歌的鸢尾花》。诗集译者为“德语国家遐迩闻名的汉学家”恩斯特·施瓦茨(Ernst Schwarz)。在诗集扉页,施瓦茨回忆与舒婷1986年在上海的首次会面:“她脚步轻盈,如舞者翩翩起舞,她灵活的韵脚也是如此。但在她的背上,是难以言喻的时代重担。尽管她天生脚步轻盈,但绝非弱不禁风,难担大任。看上去她似乎只在追寻个人生活的完满,但实际上却担负着我们这个时代,尤其是这个国家所要承受的所有重任。中国古典诗歌的集萃和精华在她身上得到延续,又完全被她化为己用:喜隐于悲,悲源于喜。” 脚步轻捷的舞者形象曾被德国哲学家尼采用来描绘酒神精神的化身查拉图斯特拉。尼采认为,人身上的超越性就是神性,而“轻捷的足是神性的第一属性”。舞蹈则是飞腾的准备,是超越性的象征,“为了飞腾即超越,人应当学会在一切之上站立、行走、奔跑、跳跃、攀登和跳舞”。施瓦茨巧借尼采的比喻向德国读者介绍舒婷,意在颂扬舒婷这般具有酒神精神的人,能够悦舞翩跹地越过人生大地上的沼泽和凝重的悲愁。诗人在同人生的痛苦抗争中体现出的超越性,无不令译者动容和敬佩。

除德译诗集外,舒婷的10余首诗在80年代中后期至90年代初数次被多家德国媒体、汉学期刊和德译中国现当代文学合辑勉力推介,在中国文学德语译介热潮逐渐退却的大背景下热度依旧不减,译者群体亦不断扩大。1986年,《人心的法则》见诸西德左翼报刊《德意志人民报》(Deutsche Volkszeitung),后辑录于《季节女神》1989年第3期;顾彬与汉学家埃克·沙克(Eike Zschacke)共同翻译《黄昏》《也许?》和《馈赠》,刊于《文化交流杂志》1986年第3期;《墙》收录于鲍吾刚(Wolfgang Bauer)1990年出版的研究论著《中国人的自我画像——古今中国自传体文学、文献综述》;顾彬翻译的《复活》和《……之间》登上德国《诗歌年鉴》(1990—1991);《祖国呵,我亲爱的祖国》刊载于海纳出版社(Heyne Verlag)1990年推出的德语版中国现当代文学合辑《中国故事集》,顾彬在《二十世纪中国文学史》中将该诗誉为“时代精神的一个出色证明”;1992年,北京外国语大学祝彦教授和中国人民大学张意教授分别翻译舒婷诗歌《落叶》和《往事二三》,刊发在著名诗人绿原、温·沃斯勒(Winfried Woesler)和张玉书教授合作编撰的《当代中国抒情诗》,由德国著名雷克拉姆出版社(Reclam)发行。在前言中,绿原盛赞舒婷等“朦胧诗人”“是荒原上绽放的花蕾,是黎明中的雏燕,是雷雨后的彩虹,是行进中的鼓声。经历了几十年的思想瘫痪之后,他们已然证明自己是中国新一代诗人的先锋”。毋庸置疑,舒婷的诗作俨然成为德国观照和接受中国当代诗歌的一面旗帜。

1996年,舒婷受德国学术交流中心邀请,赴柏林生活写作一年,享受“柏林永久居民”待遇,拥有足够的自由时间和丰厚的生活补助,这令舒婷不禁感慨:“到了德国后,我才像英国女作家吴(伍)尔芙所号召的那样,有了完全属于自己的房子。”舒婷造访波恩大学、海德堡大学、特里尔大学和图宾根大学等德国知名大学,与她的译者顾彬、卜松山、马汉茂(Helmut Martin)等德国汉学家在朗诵会上围绕诗歌翻译、汉学研究等话题侃侃而谈,这些巡回朗诵演讲常常座无虚席,无疑提升了舒婷的国际影响力。

是年,舒婷的第三部德语诗集《始祖鸟》由汉堡大学山可婷(Christine Berg)翻译出版,收录81首诗歌。在《始祖鸟》德译本封底,同为诗人的山可婷将舒婷誉为“中国最具影响力的当代诗人之一”,慨叹她的抒情、辞藻和隐秘,钦服于诗中的“疯狂”意象及其蕴含的思想内涵,并撰写研究论文《舒婷朦胧诗研究》,从语言和修辞的维度阐释舒婷的诗风转变:“舒婷早期诗歌的主题是孤独、异化、回归海洋与亲近自然,1980年前后,她转向内心感受,回到自己的旅行经历和一些看似日常的事物和宗教问题的探讨。其早期作品在语言风格、神秘主义、隐喻、象征和主题方面与后期诗作差异巨大。”顾彬在《二十世纪中国文学史》中亦敏锐觉察舒婷写作风格的转变,将舒婷与德国天才“神童”霍夫曼斯塔尔(Hugo von Hoffmanstahl)相提并论,认为舒婷的早期诗作为其奠定了文坛声誉,但后期作品相对而言缺乏灵气。尽管如此,顾彬依然对舒婷作为诗人的担当以及遭受创伤后始终追寻人性的勇气给予了极高评价。1997年,顾彬翻译诗歌《枫叶》,并以“静默的勇气”为题在奥地利《南风杂志》上推介舒婷,激赏诗人“通过对女性生存现状的大胆勾勒,描摹出自己这代人的形象。这一代人不得不承受痛苦的过去和“文革”结束后的骤变,从而踏上对人性的找寻之路。舒婷写了一些诗,关于茫然若迷(失)的孩子、盛气凌人的官僚和含垢忍耻的女性。她的力量令人敬佩”。

自20世纪末以来,中国文学德语译介整体式微,在“中国现代文学经典几乎无一例外地淡出德国译介视野”的大背景下,舒婷诗作在德国的译介传播仿佛突然被拉下阀门,至今仅有寥寥十余篇德译诗文见诸德国杂志和德译中国现当代文学合辑。1996年,“德意志联邦共和国十字勋章”获得者顾正祥教授翻译8首舒婷早期诗歌,载于《我住大洋东:二十世纪中国诗选》。《夜酒吧》和《往事二三》分别刊于德国汉学期刊《新中国》(Das neue China)1997年第1期和2003年第1期;致力于“呈现国际当代文学风格、主题多样性的”德国文学刊物《新哨笛》(Neue Sirene)刊发德国美因茨大学汉学家彼得·霍夫曼(Peter Hoffmann)翻译的舒婷诗《始祖鸟》;顾彬翻译的舒婷新作《红卫兵墓地》《柏林假日》《享受宁静》《紫菊》《朔望》《履历表》《空房子》和《雾潮》见诸《强音》杂志1998年第1期,其中《紫菊》和《朔望》两首后被中德语言文学文化研究刊物《文学之路》(Literaturstraße)第6卷转载。舒婷1996年在德国创作的短诗《好朋友》由德国汉学家马汉茂翻译,后被辑入《秋水:庆祝高利克先生六十五寿辰论文集》。《寄语》和《无题》由恩斯特·施瓦茨翻译,辑录于岛屿出版社2009年发行的《中国情诗》。同年,舒婷与高洪波等应莱比锡国际书展之邀再访德国,但在德国反响并不热烈。就此,舒婷诗歌在德国的译介逐渐落下帷幕,2010年至今仅有《无题》一首诗作收入岛屿出版社《全世界的80首情诗》。值得一提的是,来自德国科隆的歌手劳拉·托滕哈根(Laura Totenhagen)2019年将舒婷的5首诗《流水线》《馈赠》《枫叶》《童话诗人》和《致橡树》改编为现代流行乐,并收入专辑《约尼克》(Yonic)公开发行。从文学文本到大众文化的渗透,亦足见舒婷诗歌在德国的传播力度。

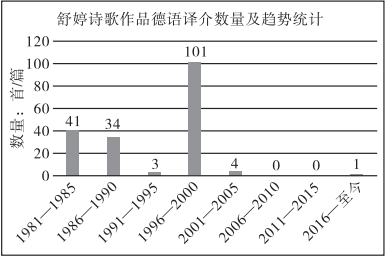

从1969年插队写作算起,舒婷出版发表的诗作共168首,其中114首被译为德语,译介规模在中国当代诗人中当属翘楚。其中,《墙》《枫叶》《一代人的呼声》《也许?——答一位读者的寂寞》等刻有时代烙印的早期诗歌更是被德国汉学家数次重译,而《致橡树》《祖国呵,我亲爱的祖国》这些在国内广为传颂、入选中学语文教科书的诗歌,在德国却意外遇冷。纵而观之,舒婷诗作的德语译介在20世纪80年代达到首个高峰,进入90年代后逐渐回落,得益于为期一年的旅德交流,舒婷在德语国家的知名度和影响力于1996年前后再创新高,新世纪趋于沉寂,与中国当代文学在德译介整体走势基本吻合,如下图所示:

伴随数波译介热潮,众多德语国家老牌报纸、杂志、汉学期刊纷纷对舒婷德译诗歌发表评论。整体而言,德语学界对舒婷诗作的研究多集中于早期诗集,基本脱离了带有猎奇或政治倾向的中国文学接受模式,从诗歌的艺术性和时代性角度进行评介与诠释,主要概括为以下三个方面:

其一是女性主义视角下的伤痕意识与身体写作。顾彬在《二十世纪中国文学史》中称舒婷为“伤痕意识的杰出代表”。“舒婷早期诗作的特别之处,是对人的苦难的意识,这使它们超出了伤痕文学一味揭伤疤的做法。” 在评论文章《以身体写作,文学作为创口——评舒婷的抒情诗》中,顾彬进一步阐释了舒婷的诗歌创作何以被称为“一种特殊的女性伤痛体验”。顾彬以为,“使舒婷作品呈现出独特女性特质的,并不是频繁出现的母亲和儿童形象,也不是字里行间流露出的脆弱和温柔,而是将诗人置于女性文学传统之中的身体写作”。对于许多女性作家来说,身体是她们自我表达的唯一手段,这意味着对她们而言,女性的创造力从艺术生产转向了对身体的再创造,艺术和生活的隔距随之消解。身体是自我意识的有形载体,也是历史创伤的亲历者,所以写诗,表达自我,意味着身体的撕裂和流血,写作对女性来说成为一种伤害。“正是流血、创伤的受害者特征在舒婷作品中体现得淋漓尽致……顺理成章并入中国文学中的‘女性书写’之列。”

从该角度入手,顾彬对舒婷的数首诗歌进行了重新解读:《在诗歌的十字架上》讲述了两个不同的故事,展现了相互矛盾的两个层面,即诗人与写作。写作本该是诗人表达自我、丰盈生命的手段,但在这首诗中,写作却成为将诗人“钉”在十字架上的“始作俑者”,“为了完成一篇寓言”,“为了服从一个理想”,写作变成了一种丧失自我,将自我变成一个客体被凝视与撕裂的过程。全诗几乎所有动词都表达着一种被动的含义,“我”被阳光爱抚,被风雨侵蚀,被神鹰啄食,直到我不再属于自己,而是属于任务,即那篇“寓言”,那个“理想”。不依从自己的意愿行事,诗人就成了媒介,而不是创作者。文字仿佛是从他们身体中被迫挤出,并非来自个人意愿的创作,这便是典型的身体语言书写方式。

此外,顾彬注意到,舒婷在早期的诗歌创作中频繁使用句式“我是……”,以“延伸和强化创伤体验的构想”,并指出该句式作为作者对“女性化”主流定义的回应与反击在20世纪美国女性文学中同样存在。舒婷代表作《祖国呵,我亲爱的祖国》中共出现11次“我是……”和5次“是……”句式,主导着四个诗节中主体与国家之间关系的不断嬗变。而不断被重复和强调的自我,“代表了1949年后出生的一代人,或者说这一代女性的全部自我,它作为客体而非主体,在历史进程中被不断重塑”。历史以身体的方式被体验和表达,因此,这是一种强烈的身体语言。《祖国呵,我亲爱的祖国》在国内学界通常被理解为一首情感浓郁的爱国主义政治抒情诗,曾多次入选中学语文教科书。但在女性主义视角下,“这种‘歌颂’的理解会让位于某种怨诉”,引导读者更加深入地思考自我与他者、自我与社会的联结方式。

其二是回归个体的自我表达。尽管伤痕意识和身体写作均属于女性文学的典型特征,但顾彬认为,解读舒婷的作品时,“女性主义视角不应作为重点”,因为“舒婷不是女权主义者,她所指的更多是人的苦难,而不是仅以女人为受难者”。她从个人的身体感受出发,但代表的并不是特定的女性群体,而是“通过对个人的关怀来体现自我和人民之间命运与共的同一关系”。因此,“自我”的回归与书写成为德国学者对舒婷诗歌的另一重要阐释维度。

论及“朦胧诗派”的产生和意义,诸多德国汉学家倾向于将这群诗人置于政治文学的对立面,不可避免地加入政治解读,塑造出集体与个体、国家与个人的对峙。“在这种紧张的对峙中,中国现代诗越来越与政治进程挂钩,甚至在‘文革’期间被颠覆为政治‘颂歌’,直到‘朦胧诗派’的出现持久性地丰富了中国诗歌”。卜松山1982年发表评论文章《寻找丢失的钥匙——1978年后的中国朦胧诗》,感叹“随着这些年轻诗人的出现,我们再次看到一种富于个人色彩、情感深度和对生活和历史的沧桑感的诗意洞察的诗歌”。正是在这样的大背景下,舒婷凭借独特的女性内心独白和私密情感,抒写创作的独具“小我”情调的系列诗篇,尤其吸引德国读者目光,“因为她彻底摆脱了被政治陈词滥调掏空的语言,重新引入了具有个人情感的‘我’”,“打破了自‘文革’以来对个人情感进行文学表述的禁锢”,“她的诗文也让国外读者重新相信,中国确有主观的、形式创新且不受政治控制的诗歌存在”。

在80年代初的中国诗坛,对于诗歌以“我”为创作中心和表现“小我”倾向的批判,一直伴随着对于朦胧诗长达数年的论争,而舒婷始终处于漩涡的中心。德国汉学界为此不平而鸣,《南德意志报》发文对舒婷在国内遭受的“个人主义”指责表达关切,认为“‘个人主义’许是对舒婷和顾城诗歌创作的重要影响。当真实的、个人的自我表达方式遭到诋毁,两位诗人不得不承受社会对其写作动机,甚至是言说动机的质疑与谴责。舒婷诗中基督受难、恶鹰啄肝等沉重的隐喻可能会对读者的接受造成阻碍,但带着这样的意识,读者便可另辟蹊径进入诗歌,体会并超越这种英雄式、告诫性的悲怆”。《新苏黎世报》同样肯定了舒婷的向内求索之道,“对舒婷来说,写作从来不是在与周围环境的单纯对抗,而首先是一个自我肯定的机会”。因此,顾彬断言:“极端个人主义、利己主义和自我堕落的指控在舒婷身上不能成立”,相反,“朦胧诗是自我对时代病症的回应,反对文学现象成为‘近代化石’,反对旧习成为‘诗歌的敌人’和‘感情的面具’,诗歌被理解为‘人观照自身的一面镜子’,‘诗人灵魂的故事’,‘历史进程的精神画像’”。

其三是为时代发声的介入性写作。回归个人并不意味着“朦胧诗派”一味沉溺于艺术家的内心世界,恰恰相反,舒婷的诗作常常体现出一种时代责任感,颇受德国学界称颂。德国汉学家蕾娜·海宁森(Lena Henningsen)曾用德国历史和文学史中的“零时”(Stunde Null)概念,类比中国20世纪70年代末至80年代初的文学现场,“朦胧诗”正兴起于这一百废待兴的历史时期。德国汉学家马汉茂认为,“在那个对电影、戏剧和散文的讨论进行得如火如荼的年代,相对受到较少关注的诗歌能够成为保守主义与充满个人意识的、隐含社会批判性的文学之间的风暴口,这可能并非巧合”。在时代困局面前,诗人承担起行动者的角色,“特别是那些被谴责为‘黑暗’、‘晦涩’、‘不可理解’或不负责任地‘以自我为中心’的年轻诗人,在意识形态、破碎的价值观和玩世不恭的内心否定的残局中,他们感到有必要为自己这一代人重塑一种新的美学、新的美和崇高的概念”。于是,“塑造他们这一代人的形象以及重申诗歌的任务成为舒婷早期诗歌的核心主题。在《献给我的同代人》一诗中,舒婷首先描绘了一个奉献、勤奋、谦虚的代际肖像,并试图临摹出一幅社会主义现实主义的英雄图景”。以诗歌介入时代,以文字诉诸“一代人的呼声”,笔墨之间,德国读者感触到舒婷“承担问题和克服危机的决心”,她希望“超越个人领域,超越自己的命运,参与到所有人的生命和痛苦之中,落实到那个具体的时代之下,去追寻普通人身上的时代精神与时代痕迹。诗歌作为一种自我表达以及对世界进程的参与,两者之间的张力与中国诗歌本身一样古老,并由此在诗人身上传承延续”。卜松山肯定道“如果说诗人的任务是体现政治变化中人性的永恒,我们至少笃定,北岛、舒婷、顾城和江河等诗人在过去四五年中完成了这一任务”,“她作为那一代人的声音活在无数读者的记忆中”。时代造就了舒婷,舒婷也以“翩翩之姿,担起了时代之重”。

值得注意的是,就诗歌的批判性而言,相较于北岛、顾城等其他“朦胧诗派”诗人,舒婷有其自身的独特性,她代表了“朦胧诗人中的和解音调”。舒婷的诗歌体现了理想与现实的冲突,乐观背后有淡淡的忧愁,哀而不伤。这也是为什么与同期的诗人相比,舒婷不那么“朦胧”的原因之一。如顾彬所言:“舒婷的诗作没有严格体现朦胧诗特征:她的怀疑并不彻底,她的反抗也不危及体制,她的现代性容易理解,她揭露社会现实的需求并不激烈,她通过对个人的关怀来体现自我和人民命运与共的同一关系。” 北岛、顾城等诗人直接对历史进行批判,而舒婷从女性视角审视困苦,情感表达含蓄克制,以温柔细腻而非冷峻严苛的文字对未来寄予希望。这是对她自己和这个时代的希望,“虽然个体一如既往地服从于国家需要,但是只有她们这代人才拥有通向新开端的‘起跑线’和天色渐亮的‘黎明’”。正如舒婷在《这也是一切》中呐喊道:“希望,而且为它斗争,请把这一切放在你的肩上。”

综上所述,舒婷诗歌的德语译介至今已逾40载,其间,既有20世纪八九十年代难以企及的高峰,亦有新世纪以降趋于沉寂的低谷,其百余篇诗作相继被译为德语,其中多篇被数次转载或重译。就译介时常、译介体量和研究深度与广度而言,无不彰显德国汉学界对这位中国当代女诗人的欣赏和钟爱,舒婷也因此成为中国文学在德国译介接受的现象级诗人。德语学界聚焦舒婷诗歌的文学性和审美性价值,丰富拓展德语读者的“期待视野”,修正有关中国文学的刻板印象,亦可为国内舒婷研究提供异域的参照视野。

注释详见原刊

作者简介

张帆,博士,上海外国语大学德语系教授,博士生导师。研究方向:德国浪漫主义文学研究、德国女性文学研究、中德文学关系研究。

梁君宜,上海外国语大学德语系在读研究生。

文献来源| 原载《南方文坛》2024年第1期。推送已获作者授权,引用请以期刊版为准。